在6月25日西关虎屯小区失火造成十几人的伤亡之后,群租一词已成为众矢之的。

6月和8月,《大河报》分两期报道了郑东新区绿地老街的群租现象,外人由此得知,在这个郑东新区的高档住宅小区,竟然也存在着群租人群。

但是,就在社会对群租一边倒的讨伐之时,没有会想到,我们每个人都是从群租生活而来,大学宿舍正是群租生活的典型之地。

群租之所以千夫所指,大概有两种原因,一种是打扰了小区内原住民的生活,从而遭到集体抵制,另一种则是群租的安全隐患。

但是群租本身,却是任何一个城市都普遍存在的社会问题,比如说名声最为显赫的香港笼屋和日本的胶囊公寓。

香港笼屋

香港笼屋,俗称床屋,分布在深水步等旧楼,居民一般是新移民或者年长者。

笼屋是香港社会底层人士的聚集地,一张张床位被铁丝网团团围住,犹如一个个笼子。这些住在笼子里的人称为笼民。

笼民是一个长期困扰香港的社会问题。1994年香港颁布了《床位寓所条例》,并于1998年开始实施,力图改善并减少笼屋。

但是因为床位寓所,以及出租床位租金低廉、地点方便,有一定的市场需求。因此,香港政府部门并非简单地取缔床位寓所,而是透过立法确保床位寓所符合消防、卫生或楼宇安全的基础标准。

香港没有一股脑的取缔群租这个社会问题隐患,而是通过立法来保障这些居住着的安全。归根结底,香港保护的是任何一个公民的最基本的居住尊严。

至今尚有十万人居住在香港的笼屋之中。

日本胶囊公寓

1960年代历经战后荒颓的日本,逐渐走向经济高度成长,导致都会区人口迅速膨胀、居住空间不足。

一群怀抱远大理想的建筑师们想像着未来城市的样貌,他们思考的问题是:在年轻人如潮水般涌入的大城市中,是否有一种能提供给他们尊严的居住方式?

如果可能的话,这种居住方式能否可以批量复制,在有需要的时间和空间,如有机体一般迅速复制出一栋大厦。

闻名全球的中银胶囊塔便是在此时建立。中银胶囊塔的设计师是大名鼎鼎的黑川纪章,他与矶崎新、安藤忠雄并称日本建筑界三杰,师从丹下健三。

中银胶囊塔

中银胶囊塔内景

中银胶囊塔内景

在日本国内,不少失业或面临失业的经济窘迫者,不得不入住只能横着爬进去的胶囊旅社。放眼望去,旅社楼道两旁是两排整整齐齐的格子间,好似火车卧铺。格子铺共分上下两层,每个格子间深不过2米,宽和高不过1.5米。格子间全密闭。一个人在格子间里最多能半躺半坐着,根本站不起来。

但是,这些却是日本底层人群的居住保障,让任何一个落魄者都能得到居住的尊严。

郑州的城中村

比起香港的笼屋和日本的胶囊公寓,大陆与之最接近的一个场所,也许就是城中村。

很长时间以来,城中村都给人们不好的印象,脏、乱、嘈杂、居住着城市中最底层的人群。

但是,城中村的房租却更便宜,吃饭也更便宜,路边小店的服装鞋子也更便宜。在一个内地的城市中,也许只有城中村可以承载得起一个年轻人的城市梦想。

正是这样的城中村成为城市中新一代年轻人的落脚地。她是一个布满残缺的温床,接纳了的数十万的外来者,使得他们不会流落街头。

而又有多少年轻人,正是踩在这个温床上,一步一步千方百计努力逃离温床,许多人终得以脱身,成功的融入城中村外的城市。

但是,城中村却是城市的遗忘之地,在各种力的作用之下,城中村正在被城市发展一点一点地蚕食,而与之相伴的,正是城市年轻人的居住选择,逐渐稀少。

时至今日,郑州市建成区内228个城中村,如今未被改造者已不过百,而每天早上陈寨公交站、刘庄公交站排队等车的年轻人,通过宏大的场面述说着底层年轻人的居住宣言。

单只一个陈寨,就居住了近14万人。而陈寨一旦被拆,这些庞大的居住人群,又该去哪里落脚?

不容置疑的是,原本每月几百元的房租,会瞬间上升数倍,当每月房租达到了工资的三分之一之后,对于收入微薄的年轻人来说,将会成为巨大的负担。

无人机高空镜头下的城中村

无人机高空镜头下的城中村

郑州群租与中产阶级的矛盾

正是城中村拆迁,造就了郑州合租市场的旺盛,而合租房一开始入市,便被社会诟病。

不管是香港的笼屋、日本的胶囊公寓,还是中国的城中村,一个共同的特征就是,有固定的区域,有独立的场所,可以在城市中独立存在,与城市相拥而存,却又可以做到遗世独立。

香港和日本的群租群体,与中产阶层的生活有着明显的隔断,两者几乎相处无碍,井水不犯河水。

郑州的群租房却如同水中之鱼,悄无声息,大量存在于中产居住的商品房,甚至是高档社区,几乎是无孔不入。

而在郑州媒体的报道中,郑州某高档小区的业主是这样说的:“这里住了一群在饭店干厨师、服务员的年轻人,也不太讲究卫生。因为里面是男生宿舍,门经常开着,他们经常把穿过的鞋子放到门口,弄得整个楼道臭气熏天,入户门都不敢锁闭,俺家孩子上学都是捂着鼻子跑下楼。”

群租者的到来,打破了原住民的安静生活,也让原本祥和的小区如同是忽然失去了屏障一般,安全指数直线下跌。

同样是这个高档小区,一个妈妈刚给自己的女儿买了辆捷安特自行车上学,中午女儿回家吃饭,上学时忽然发现车子没了。

在监控中,保安直接指出了偷车的年轻人,并如数家珍一般说出这个人在一期偷了多少辆,在二期偷了多少辆,在三期偷了多少辆。并告诉业主,你下次不要买捷安特的自行车了,因为他专偷捷安特的车。

业主气愤地问道,你既然知道他是小偷,为何还让他进小区。保安说,他就在这个小区住,我怎么能不让他进小区。

而这些,正是群租之难!是群租群体自己破坏了自己的居住环境。

群租是如何进入到高档小区的?

群租进入到商品房小区,这本身就是一个悖论。原住民的排斥也是理所当然之事。

人是需要安全的群体,没有人会愿意自己家的边上每天都充斥着不安全的变数。但是,群体房为何能够进入到高档小区里的呢?

就像上文中写的那样,业主眼睁睁的看着偷自己自行车的贼就在自己身边,最终却无计可施。

她能找物业吗?但是物业说,这小区里的住户,他们是不能对其进行驱赶的。

她能找业主委员会吗?但是又有几个小区成立的业主委员会?而又有几个小区的业主委员会是组织健全,运作正常的?

她所能找的,也许只有房东,但是房东既然已经将房子租出去了,就说明他已经置身事外了?并且就算找到又能如何?因为房东也可能并不知情,因为他是将房子租给了二房东的。

也许,正是物业的不作为,以及业主委员会职能的缺失,导致了群租在商品房小区的泛滥。

退无可退的群租

香港的笼屋有政府负责消防、卫生等基础的工作,而这些都是最基本的居住保障。

郑州的群租,场地大部分都是二房东私自改造,分床位收取租金,甚至在根本不存在居住条件的厨房都加有床位,这些租客甚至是整天与燃气为伴。

但是,在现实制约下,年轻人并不能对这些有所挑剔。马斯洛需求层次告诉我们,在一个城市没有一张床可以睡觉,会让一个人充满恐慌,有张床甚至是比吃饭更为紧要的是事情。

在居住地不断被侵蚀之后,底层年轻人的选择余地已经寥寥无几,就算他们有着很高的追求,却也不得不一步步地放低身份。

在城中村时,一个不大的小标间至少还是属于自己的一方天地,而群租房,却连隐私都已放弃。

群租,放在任何一个城市,都会是一个社会性的问题,但是在大陆外,还鲜见有城市会对群租完全拒绝。

从香港到日本,社会对群租的容忍,表达的是社会对底层人们的居住尊严的尊重。黑格尔说,存在的即是合理的。因为,一个事物之所以存在,正是满足了社会某些方面的需求。

而完全的杜绝,只会使得群租更加隐秘,或者是变相的隐身,但是绝对不可能像人们期望的那样,在这个世界上完全消失掉。

在中学的课本上,有一个词形容中国,叫做地大物博。可不是吗?在中国的眼里,香港、日本、欧洲的这些小国甚至都还没有中国的一个尾巴的面积大。

但是在这些弹丸小国里,却容得下任何人的存在,因为每个人都能找到属于自己的栖息之地。

因为他们知道,群租是一个不会消失掉的存在,只要群租找到了属于自己的生存土壤,就一直会存在。

但是在中国,这块地也许永远都不会找得到。

(完)

———————分割线

未经许可,禁止转载,经许可后转载请在开始处按以下格式注明:

转自微信公众平台【郑州楼市】【微信账号:zzloushi】

总编微信(88371392) 长年为大家服务,欢迎投稿:[email protected]

关注本公众微信号(搜索 zzloushi 或 郑州楼市)获取更多信息

未经允许不得转载:郑州商业观察 » 后城中村时代:谁能给社会底层的年轻人居住尊严?

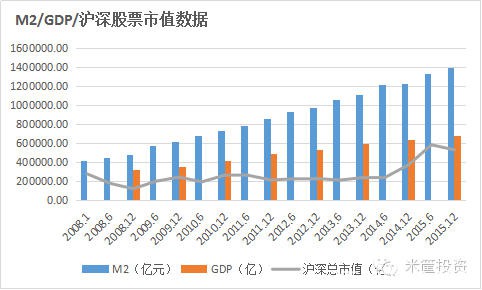

股市是货币的蓄水池 房地产却是货币的印钞机

股市是货币的蓄水池 房地产却是货币的印钞机 分析六个在售精装项目,看郑州的装修房值不值得买?

分析六个在售精装项目,看郑州的装修房值不值得买? 10000的万科紫台和8500的万科城相比,装修上有无升级?

10000的万科紫台和8500的万科城相比,装修上有无升级? 人小,事小,道理不小 | 我在海南小启示

人小,事小,道理不小 | 我在海南小启示 闪瞎亿万中国人民眼睛的海花岛和森林城市全方位PK

闪瞎亿万中国人民眼睛的海花岛和森林城市全方位PK 为什么不敢让人民币贬值?企业与国家该如何应对?

为什么不敢让人民币贬值?企业与国家该如何应对? 风雨百脑汇:郑州科技市场没有寒冬,只有末路、消亡、转型

风雨百脑汇:郑州科技市场没有寒冬,只有末路、消亡、转型 米宅问答 | 政府政策倾斜在哪个区域?三亚夏天热死人?

米宅问答 | 政府政策倾斜在哪个区域?三亚夏天热死人?