文 | 冯子杰(澳门籍策展人,北京大学哲学系博士)

摄影 | 杨姣、蒲东峰、梁猛、王祎晨工作室

艺术的反讽 —— 解读艺术家王祎晨

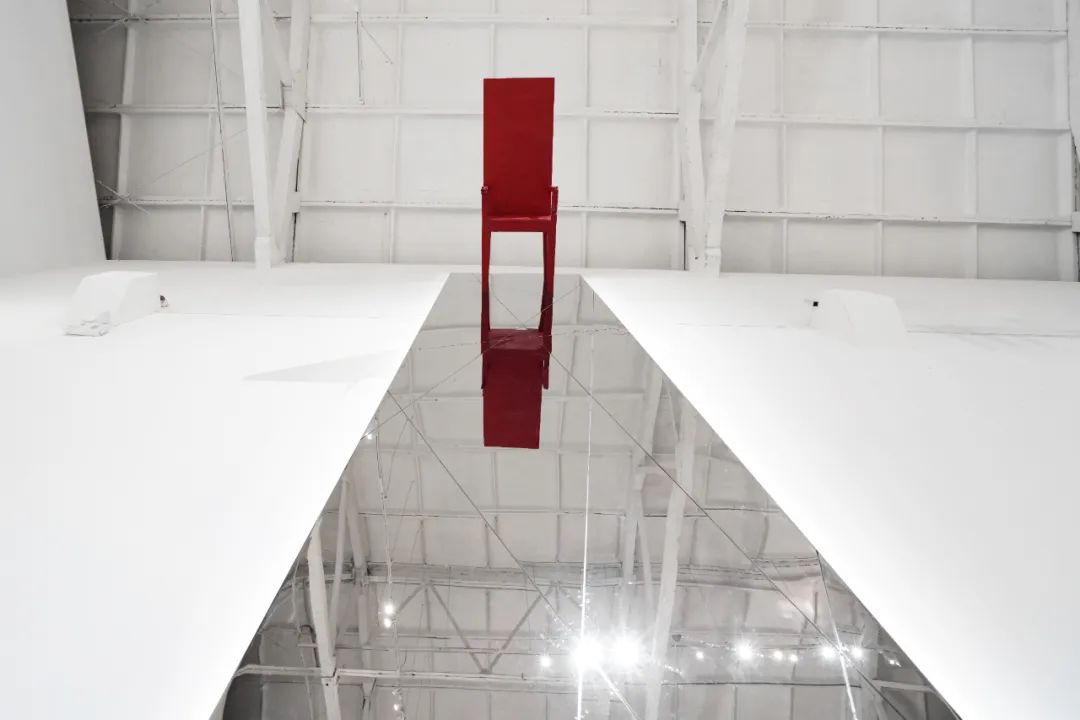

《不坐之座》 600cmx100cmx150cm 口红、不锈钢 2021年

《不坐之座》 600cmx100cmx150cm 口红、不锈钢 2021年

《口红系列》作品与女性主义相关,“口红”作为作品中的核心元素,是极具女性色彩的标志性物件。然而,作品中的口红却鲜以其常见或固定出现的形式呈现:在《不坐之座》中口红作为一种特殊材料出现,《ta杀?》中口红则作为手枪中的一枚弹药。这种极具反讽性质的隐喻方式,使观者从始至终都得以保持一种带有颠覆意味的审视与自省的独立视角——真正意义上的两性平等究竟是何?女性在实现这一“平等理想”的过程中将扮演何种角色?

《不坐之座》 局部 600cmx100cmx150cm 口红、不锈钢 2021年

《不坐之座》 局部 600cmx100cmx150cm 口红、不锈钢 2021年

左:《不坐之座》 椅子局部 口红

右:收集的遭受不平等待遇的女性所使用过的口红(部分)

然而,《不坐之座》的“作品野心”还远不止如此,这同样是所有观者面对此作品时产生的疑问:此“座”为何不“坐”?关于这个问题的答案仍须我们代入艺术家王祎晨的创作语境中寻找。正如之前所描述的那样:破碎镜面所形成的向上“通道”的尽头是一把被口红浇筑的高背椅座。显然,这把椅座显示具备了双重象征含义:恶意侵害女性的固化男权与盲目追逐且仇视扭曲的极端女权。因此,这条“镜面通道”如同人性对于所谓权力的追求过程——当我们推翻一个群体所塑筑的绝对权力,是否我们本身将成为这一权力的新代言?归根结底,权力也不过是一种强大的以保全自身所有利益的固化思想的外化产物,通过对绝对权力的解构,让我们将权力本身与“掌权者”及“夺权者”分离。伤害女性的真正恶源并非是男性这一生物体,更是那种寄生于男性思维中的权力“恶细胞”,即女性所受到的侵害也许不来源于某些具体的人,可能是一种已经形成固化的外在环境和舆论。正如海德格尔说道,一种颠倒的形而上学仍然是形而上学,那么仅仅由女性成为意识形态的胜利者,也不过是将女性变性为男性,最终仍然是传统男权思想的胜利。

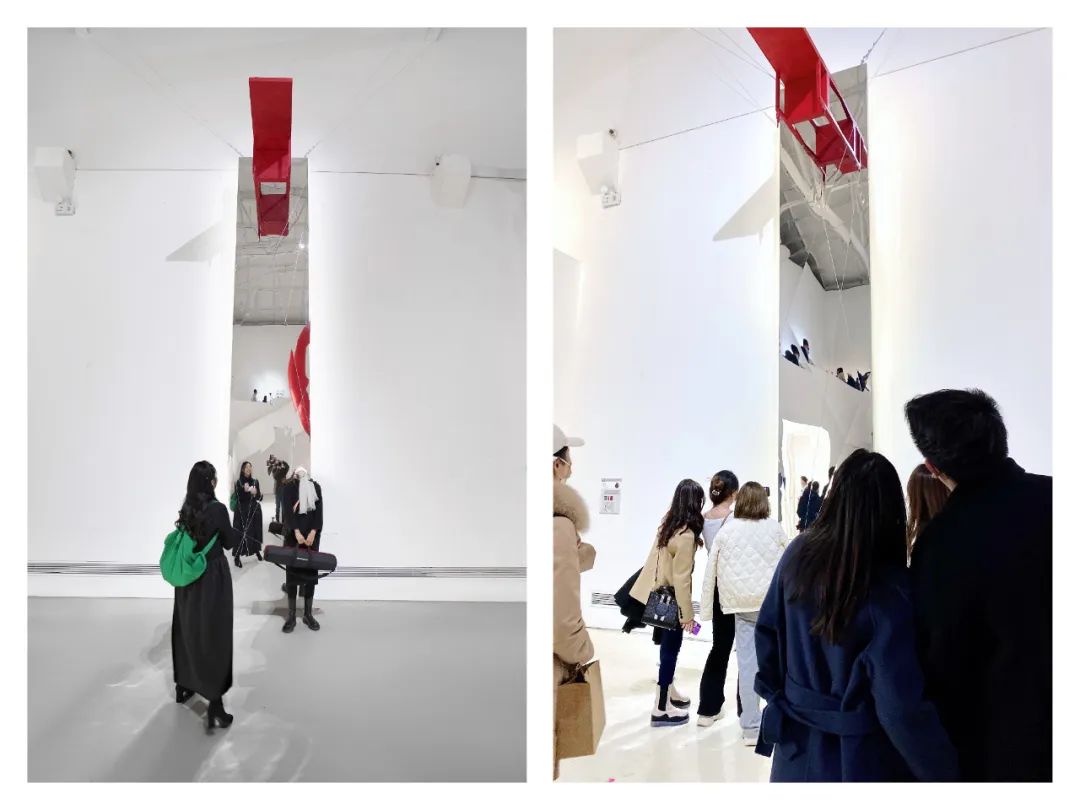

悦·美术馆《此时、此物、此景——实验艺术研展》展览现场

可见,《不坐之座》不只是单纯的“社会纪录片”,更是一种精神内核。一种生存论的反讽不只是解构,《不坐之座》实则要成为一种实在的理想论。那么,最后一个问题便出现在我们面前:如果说象征的胜利本身是一种失败,那么《不坐之座》能否把这一失败再度升华为新的理想?德国哲学家谢林认为,要经历过最黑暗的深渊才能升华为最高的光。《不坐之座》需要下降,那便是作品表现的虚假权力的融化。如同笛卡尔沉思中的蜡块一样,虚假的东西最终都融化变形,材质摆脱了虚假的形式回到自身本真的状态。在上的高背椅一步步瓦解掉自身,坠落到地面,变成了地面上一处又一处口红的痕迹。上升的道路和下降的道路是同一条路。这一降落难道不才是女性主义的目标和归宿吗?如果说高高在上的姿态只是传统的权力话语,那么她们真正想要追求的,难道不是高背椅瓦解之后,不再以一方权力统治另一方的的平权世界吗?王座的融化与滴落,在消解自身的同时走向了另一个理想,下降的路同时也是上升到作品最终目标的道路。通过最后的反讽,《不坐之座》从现实的维度上升到理想的维度,展现出一个有待实现的愿景——也许在某一天,那张高背椅会消失不见,上下级统治的关系不复存在,留下的是融为一体,实现真正意义上的平等。

以反讽开始也以反讽告终,这个过程既是生存论的又是思辨的。它是生存论的,是因为它并没有一个现成的理想,唯有通过一次次的反讽才展示女性主义的观念;说它是思辨的,是因为没有主体反复质问和否定自身,这一切就无法展开。《口红系列》的另一件作品《ta杀?》也深刻体现了这一点,同样通过反讽走到自己的对立面,最终完整地表现自己。

《ta杀?》 制作现场

《ta杀?》 制作现场

作品将手枪的概念进行泛化,意指某种特定个体的伤害行为。通过对现实中实施伤害的主体与客体进行发问,将其载入若干种具体事件环境中予以叙事性的体现。当口红作为一种特殊枪弹出现时,意味着女性捍卫自身权益意识的觉醒。这样的觉醒是通过一种累积式的无声愤怒的过程产生。在此过程之中,所谓的“子弹”是以不同的物件作为叙事符号出现的。因此,《ta杀?》作品的载体元素是可以不断衍生与更新的,所谓击杀的概念也因不同的实施主体与承受客体产生不同的意义。在形态各异的作品的反讽中,对不同类型的社会叙事进行反思,让观者跟随作品“扣动”板机,帮助那已经上膛的子弹得以发射,让女性的自我捍卫意识觉醒与解放。

《ta杀?》 细节 32cmx6.8cmx22cm、26cmx5cmx17.8cm 口红、水晶树脂、综合材料 2021年

口红是一个物,当被某个主体赋予一种特定观念与环境,它将呈现多重意义的语境。艺术家王祎晨运用艺术的反讽将“物”与“观”糅合成一个名为《口红系列》的“景”,它们在一次又一次的自我对话中最终升华为富有意味的艺术有机体,向现实发问,对未来探索与追寻。